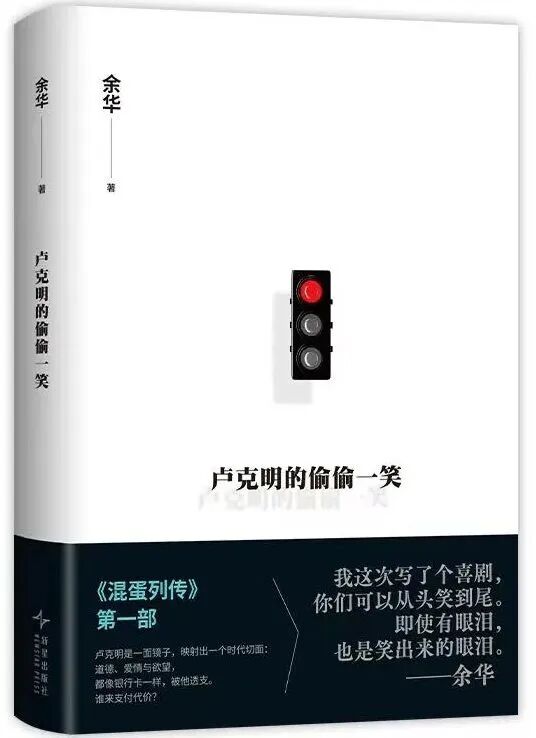

余华最新长篇小说《卢克明的偷偷一笑》,新星出版社2025年12月出版。

余华的《卢克明的偷偷一笑》(下称《偷笑》)出版前毫无征兆,大概是要制造一种轰动效应,从发行的角度看,很成功。一时间无数读者点了“想看”,如几年前《文城》面世时久违的期待。《偷笑》并没有享受到《文城》出版时的两极评价,风评几乎一边倒。

笔者反对将《偷笑》盖章为“老登文学”的说法,尽管从气质上看,卢克明与近年来的“互联网余华”已经高度重合,我们也还是要认识到叙事文本的基本虚构事实。确实有相当部分的读者摩肩擦踵地挤在道德法庭的审判席上磨刀霍霍,以“渣男”卢克明的塑造否定《偷笑》的文学创造,并试图进一步取消作家余华的主体性。如何认识这种观点?恐怕涉及到新大众文艺评论为何率先召唤出的是旧大众,姑且先行搁置,不去理会。性的修辞作为一种方法,在余华笔下已是常态,《偷笑》选择用“透支”表述性活动,暗喻现实中愈发贫乏的各类“透支”及其需要支付的代价,这没有问题,只是老套。单纯的老套不足以让大范围阅读群体完成对作品的否定,《偷笑》最大的问题在于,它所调动的文本形式完全盖过了文本所提供的思想内涵,作者试图如此大动干戈地又极度浅表地呼应尚待商榷的文化心理,如同捏起了一只本就攥不紧的拳头,至于对面到底是棉花朵朵还是铜墙铁壁,已经不那么重要。冷不丁梆梆两拳,余华没有打在读者的笑穴上,封面上“我这次写了个戏剧,你们可以从头笑到尾。即使有眼泪,也是笑出来的眼泪”的作者自述,没能实现预设的效果。

对于余华来说,如果说他认识不到上述问题,或偶然犯下了初习者的错误,大概是不对味的批评。《偷笑》更像是一次轻巧、滑头的演练,一次无甚准备的低空掠过,读者不满意处也在于此——并非所有人都对衰年变法的失败抱有期待与绝对的不容错,但高度一致的,是大家对浮皮潦草的态度深感失望。小说中几处近乎调笑的自我戏仿也饱受诟病,比如余华曾经的题名《我们生活在巨大的差距里》在《偷笑》中被转喻为性的频率与质量,历史的差距被降解为日常的笑话。余华曾在曾经的题目里引述易卜生所言,“每个人对于他所属的社会都负有责任,那个社会的弊病他也有一份”,这种论断对《偷笑》同样奏效。过去几年间,“潦草小狗”的跨媒介传播让作家在网红化的过程中收获了大量粉丝,其中部分是既有读者的当然转化,部分是互联网条件下的“精神股东”,无论哪种情况,都不外乎是余华通过人格魅力与时代情绪产生共振,这一过程中形成的“情感联结”,是青年群体对共鸣的渴求下建立起来的精神共同体。互联网上铺天盖地般用“晚节不保”来指认《偷笑》之于余华的恶劣程度,我想,这其中固然不免有苛责的成分,但更显著的是难以掩饰的痛惜。这种痛惜针对作家和作品,也可视为青年群体对自我内在的伪装成亲密关系的精神让渡有了新的辨析。将近五年前,笔者曾在《文城》“满月”时细致观察过不同阶层与立场的持有者对作品的态度。当时有论者曾满怀忧虑地表示,“最期待的还是他能再次突围当下普遍平庸和匠气的叙事惯性,将‘先锋’作为一种文学和精神资源、一种写作的自我要求,对今时今日的文学现场重新造成冲击。这才是读者心目中,余华继续成为余华所应该做的事情。”今之视昔,这种高标准、严要求式的期待在《偷笑》中还是落了空。

但公正地说,《偷笑》中许多地方写得并没有那么糟糕。比如小说中重要人物“劲哥”把自己的后半生“透支”出国,在万里之外他无比怀恋的竟然是一种“祖国的声音”,“劲哥”需要经常和卢克明通话,收听大街上乱七八糟的纷纷扰扰的嘈杂声。这种对“祖国的声音”的渴念,与小说中频繁出现的性的声音、多次强调的爱有别于性的声音,以及卢克明“偷偷一笑”的笑声一道(也因此本文将书名的简写坚持为《偷笑》而非《卢克明》),构成了反讽意味颇浓的声音诗学。读者普遍在阅读过程中不能用“笑”的方式释放出“喜剧”的力量,《偷笑》反常识的幽默结构制造了预期与现实的存在差异,在高度现实的主题里走向了“笑”的非公共性。这不禁令人联想到,媒介语境下的“笑死”不完全等同于好笑,日常B站、小红书、抖音上充溢在各种弹幕里的“笑死我了”,已经在语义泛化和情感贬值中抽象为群体认同的符号。结合类似的语境依赖的复杂性,便很难说《偷笑》所呈示的“笑”不是具有抵抗意义的凝固表情。

正如前文所述,余华的这篇新作不那么完备,但并非可完全轻视。又及,一切关于《偷笑》情节不符现实的批评也都不那么对味,这当然是一篇荒诞小说,尽管我们要说荒诞并非是现实介入失败的遮羞布。但也正基于这种荒诞,《偷笑》在一定程度上也其实可以视为关于分析“讲好中国故事”的有效案例——讲好“中国”故事不等于讲“好”中国故事。有两重意思:一是把“好”理解为经常用于宣传策略的“好声音”,《偷笑》显然不是。二则是说,故事的“中国”讲法其实有一种特殊性,不完全意味着主题上介入了当下现实就介入了“中国”。换言之,要求一个主题上很“中国”的故事有较高的完成度,则需找到更加“中国”的形式。在新时期以来广受关注的文学作品中,莫言以这份形式写就了《丰乳肥臀》,刘震云找到《一句顶一万句》,而对于余华来说,《在细雨中呼喊》与《许三观卖血记》都是更奏效的尝试,《偷笑》并未做出相应的努力,至少是功夫下得不足。

当然,很容易发现的是,在《偷笑》新书的扉页以及作者接受采访的相关表述里,都强调了这篇小说系“混蛋列传”之一,还有之二、三已经开始构思。余华说,“混蛋列传”的故事彼此之间或不存续严格意义上的关联,故事保持相对独立,共同构成一个“混蛋宇宙”。按照这种说法,将“混蛋列传”联系到由《史记》开创的“列传”文体并加以想象,倒大可舒一口气。小说封面上置于中心的红色交通灯,在未来也有可能变成黄色,再变成绿色,甚至从静止的信号变成闪烁的光。那么,不妨暂时将过于尖锐的观点或愤懑的情绪放下,待有朝一日几篇“列传”有了全貌,我们再重拾《偷笑》,或会有当下尚难预料的新见产生。

作者:陈泽宇,中国作家网文史频道编辑。

*文章不代表平台观点。

来源:“北京文艺观察”微信公众号