“现在想想太可惜了!”

从杭州开启文学之路的余华,为啥说到这事,就有点心痛?

30多年前,

余华还是个有点酷的南方青年。

团结湖边的余华。肖全摄

他给当时的《收获》编辑程永新写了一封信,提到,“长篇是昨天完成的”,完成的那一天,是1991年5月3日。

余华在故乡海盐完成了他的第一部长篇小说《在细雨中呼喊》。余华在信中说,“我的长篇小说你若有兴趣也读一下,我将兴奋不已。我只是希望你能拿出当年对待《四月三日事件》的热情,来对待我的第一部长篇。”

信中,余华还对青年编辑程永新说:“生活实在是让人不知所措”。

在这封信中,我们依稀看到那个时代文人间的交往,和他们张扬的个性。

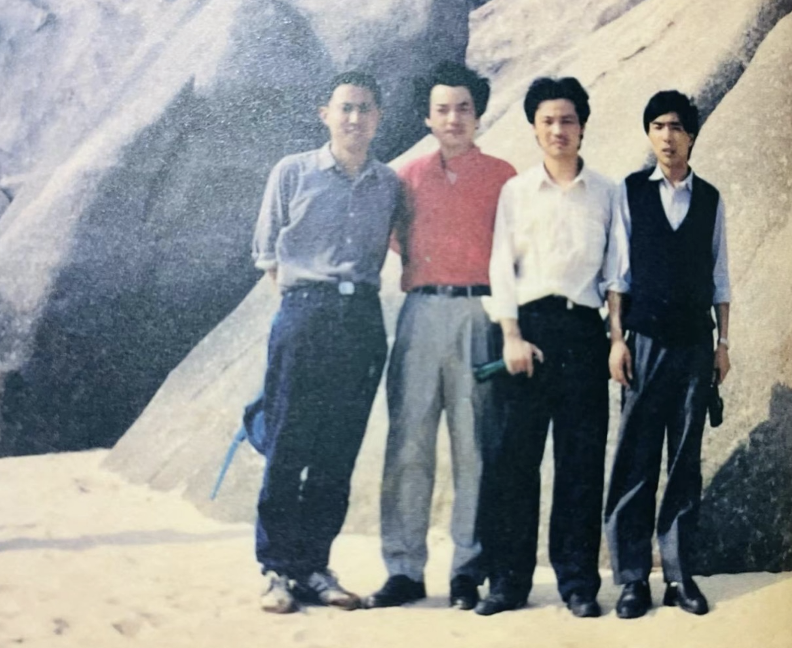

《一个人的文学史》中的老照片,见证了那个文学繁荣的年代:青年时代的余华(右二),和叶兆言(左一)、程永新(左二)、格非(右一)在路上。

4个月后,余华又给程永新去了一封信,说,“昨天的汽车两小时就到嘉兴了。此刻依然暴雨倾泻,我给你写信,成了雨中的回忆了。”

31年前,一个海盐文学青年的文学激情,如今读来,依然栩栩跃然纸上。

余华从1987年至1993年期间和程永新的通信,被程永新收藏了,多年之后,它们出现在了程永新的非虚构作品《一个人的文学史》中。

30年后,长居在京城的余华笑对往事,又说出一段故事来。原来三十多年前,余华从嘉兴去北京时,把当时的文友们的信件全烧了。

“现在想想太可惜了。史铁生给我写过十多封信,现在想起来都心疼。当时信太多了,带上不方便,就烧了,还有莫言的信,苏童的信等等。”

一个人年轻的时候,大步向前,并不太愿意频频回头。对故乡,似乎也没有那么多的留恋,要远行了,行囊越轻便越简单越好,未来还有无数的可能性。

余华说,那时候年轻气盛,就想着自己要写出“传世之作”呢。

因为疫情,余华快3年没有回过杭州了。杭州,是他的出生之地。

余华,1960年出生于浙江杭州,在现在的浙江省中医院呱呱坠地。他在海盐长大,1977年中学毕业后,没考上大学。1983年开始写作,写作使他在干了5年的牙医以后,如愿以偿地进入了海盐县文化馆。

1984年开始发表小说,出版了《活着》、《许三观卖 血记》、《兄弟》、《第七天》等多部具有世界影响力的文学作品,余华的作品已被翻译成英文、法文、德文、意大利文、西班牙文、荷兰文、韩文、日文等在国外出版。

30年后,余华和导演贾樟柯走在故乡海盐的海边,浪涛拍岸,他嗅到熟悉的海的气息,想起小时候时常在这里玩耍,夜里在海边散步,带着对新世界的向往,一直走到很远很远。

余华和贾樟柯

余华回到海盐的部分,是这部纪录片《一直走到海水变蓝》的最后部分。

纪录片里,中年人余华坐在海盐一家小饭馆里,很惬意的姿态,娓娓道来。小城呈现出一种热闹又有序的江南市井生活气息。

无论他走得多远,有多大的名气,回到这个小县城,他都可以随便找一家小饭馆坐下来,要上一瓶啤酒或几两黄酒,炒两个小菜,独自自在。

余华在海盐。

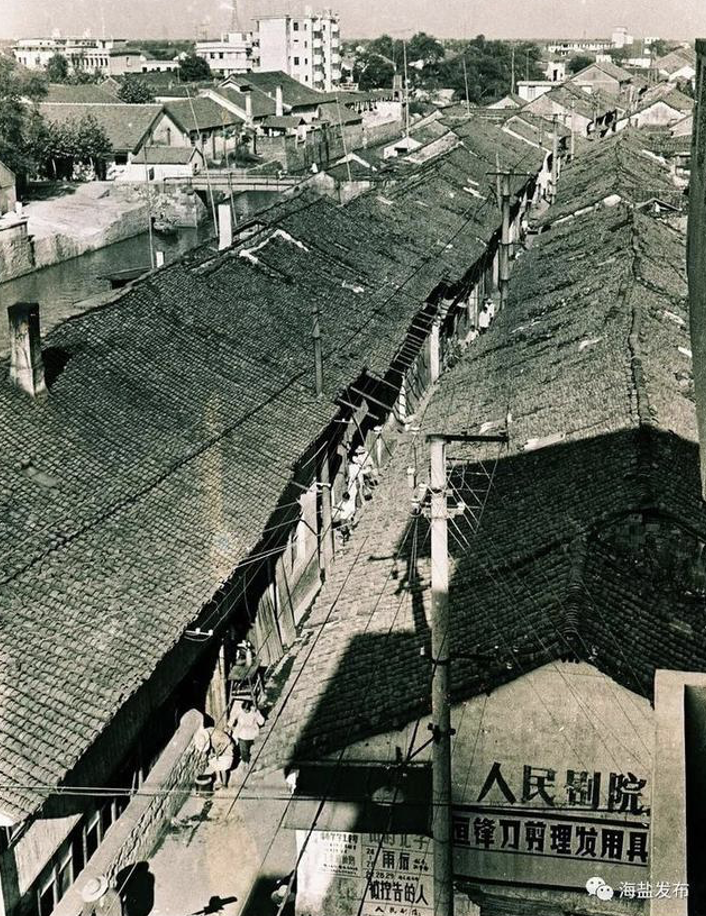

“我1960年4月3日出生在杭州,当时我父亲在浙江防疫站工作,我母亲在浙江医院。我3岁的时候,我父亲因为海盐成立了一家医院,就在那里留了下来,当了外科医生。父亲给我母亲写信,说海盐怎么怎么好,我母亲就带着我哥哥和我,一起到了海盐,一家人在海盐安了家。那时候的海盐,连一辆自行车也没有。”

海盐老照片。图片来自海盐发布。

余华记忆中,家就在医院边上,他和哥哥经常在后半夜被失去亲人的哭声吵醒。家里没有卫生间,他们上的公厕就在医院太平间边上。

海盐的夏天特别热,小余华曾在太平间睡过午觉,因为那里特别凉快,特别干净。“最干净的地方是太平间,而不是五星级宾馆。我根本不相信有鬼。”

或许这童年和少年时期的特别经历,造就了日后余华多部小说中那种残酷又冷静的叙事笔调,那种直面生和死的从容。而江南的细雨、潮湿和风土人情,也在余华的小说中埋下了一种人情温柔的底色。

小学时在海盐县向阳小学,中学在海盐中学。

余华曾经在这里读书。图片来源:海盐发布。

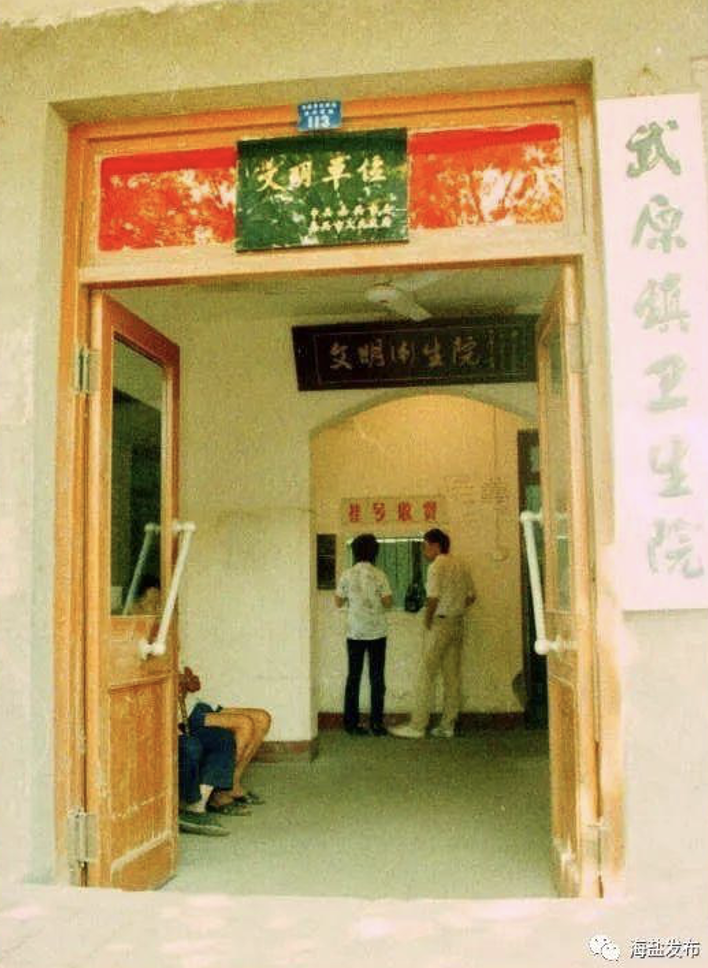

1977年,恢复高考了,余华去参加高考,但没有考上。1978年,他又考了一次,还是没考上,他就去海盐县武原镇卫生院。当时他的很多同学,有些去了工厂,有些干了别的,牙医也算是一个不错的职业了。

“命运的安排让我去做了牙医,这个我最不喜欢的工作,冥冥中也促成我投向文学的怀抱。”

他工作的那个诊所,就在小镇中心。“有一种很惆怅的感觉,我的一生就这么度过了吗?”余华思考自己的未来。

余华曾经工作过的卫生院。图片来自海盐发布。

当时,他羡慕的是海盐县文化馆的工作。为了能得到这样一份工作,余华开始尝试写小说,他给全国各地的文学杂志投稿,跟那个时代很多后来成名的作家一样,余华也是饱受了退稿折磨的文学青年。收邮递员送来的退稿信成了家常便饭。

他的第一次发表,是在杭州的文学刊物《西湖》杂志,时间是1983年1月,他发表了短篇小说《第一宿舍》。可以说,杭州,是余华文学启程的第一站。

之后,是上海,是北京。

1983年,23岁。余华第一次去北京,是去改稿,火车上站了全程。如今,京城成了他呆了三十年的地方,除了写作,他在北京师范大学国际写作中心就职。

他有一部多年之后仍然被不断提及的短篇小说《十八岁出门远行》,现实中,余华在1993年定居京城之前,曾在杭州、海盐、嘉兴三个江南地域生活过。

“我小时候,我们从海盐坐汽车到杭州,从杭州坐火车到绍兴外公外婆家过春节。”

杭州是余华成长时向往的城市,他儿时的家离花港观鱼不远,后来才知道,他家曾拥有灵隐路11号别墅中的一个房间。

少年时,他想象自己如果还在杭州,会在街头和一群少年一起练武术,后来他父亲就跟他开玩笑说,如果你当时一直呆在杭州,说不定和你哥哥都成了小流氓。后来余华成了一名作家,他父亲说,如果不在海盐,不当牙医,你一直在杭州,你能成为作家吗。余华大笑。

余华童年搬家去海盐前在杭州的家,后来才知道就是灵隐路11号别墅其中的一个房间。

余华的父亲是山东人,他的基因中,本来就融合了南与北。

无疑,江南故乡是余华一部又一部作品的灵感源泉。余华笔下一部部作品中隐约可以构勒出来的一条浩荡的“文脉”,也从余华出发之地的江南伊始,缓缓地延伸到了北方,伸向了世界。

本文来源:《钱江晚报》小时新闻 记者 张瑾华

按:本文转载自“钱江晚报”微信公众号。该文部分内容或不实、存争议,如“杭州,是余华文学启程的第一站”这样的表述。另关于余华开始发表作品的时间也前后不一,如有余华于1984年开始发表小说的表述,也有1983年在《西湖》开始发表作品的表述等,诸如此类问题在此不便一一回应。本网站转载该文,旨在搜集与余华相关的各种资料,转载行为并非认同其观点或表述,特作此说明。该文虽有几处待商榷,但仍有其重要价值,如对余华幼年来浙江海盐之前的相关表述,相关资料较为罕见,在此向原作者致谢。